アリババが提供する、中国最大規模のクラウドサービス「阿里雲(Alibaba Cloud)」。

現在アジアで急速にシェアを伸ばしており、2017年には世界のクラウドサービスのグローバルシェアで全世界4位を獲得しており、昨年から日本での展開に本格的に始動しています。

そんなAlibaba Cloudを上手に使うためのノウハウの共有を目的としたコミュニティイベント「Alibaba Cloud Developers Meetup #5 – AliEaters(アリイーター)」に参加しました。

【Meetup】Alibaba Cloudユーザーコミュニティ「AliEaters」のミートアップをWeWork丸の内北口で開催します。

7月10日(火)18:15~、無料のイベントなのでお気軽にご参加下さい!https://t.co/DlA2n0C2gU#AliEaters #AlibabaCloud #アリババクラウド— Alibaba Cloud(アリババクラウド) (@AlibabaCloud_jp) June 22, 2018

アリババクラウドに携わる5人が登壇。

アリババクラウドを日本で展開するために設立された、

ソフトバンクとアリババグループの合弁会社・SBクラウドのプロダクト・マーケティング部クラウドアーキテクト森真也さん。

クラウドサービスの運用代行会社・cloudpackのエンジニア・工藤淳さん。

同じく、クラウドサービスの提供・管理運営会社である、スカイアーチネットワークスの浅尾元さん。

SBクラウドのソリューションアーキテクト・Qiu Binbinさん。

会場は、ニューヨーク発のコワーキング・コミュニティスペースとして注目を集める、WeWork丸の内北口にて開催されました。

各セッションの内容を簡単にご紹介します。

WeWork丸の内北口。当日ビール無料、しかも飲み放題でした(!)

AliEatersイベント5回目記念の特注ケーキ。別会場でおこなわれた本イベントの打ち上げで振る舞われたそうです。

Alibaba CloudではじめるKubernetesー森真也さん

自身もエンジニアである森さんのコンテナ経験を交えて、解説してくださいました。

最初に、SBクラウドのソリューションアーキテクトの森真也さんから。

今回のセッションは、コンテナオーケストレーションのデファクトスタンダードになりつつあるKubernetesがテーマ。

Alibaba CloudでもContainer Serviceというサービスで、マネージドKubernetesの話しをされていました。

自身もエンジニアである森さんのコンテナ経験を交えて、

Dockerに力を入れており、Kubernetesをエンジンとしたモードと、Docker Swarmモードと用途に応じて選ぶことができることなど、詳細も話されていました。

実際構築・デプロイするとどうなるかや、ログサービスとの連携、Terraformについての話しもありました。

本セッションの詳細は下記をご参照ください。

個人的には、最後に少し触れていたAlibaba Cloud独自のサービス「Serverless Kubernetes」が気になりました。

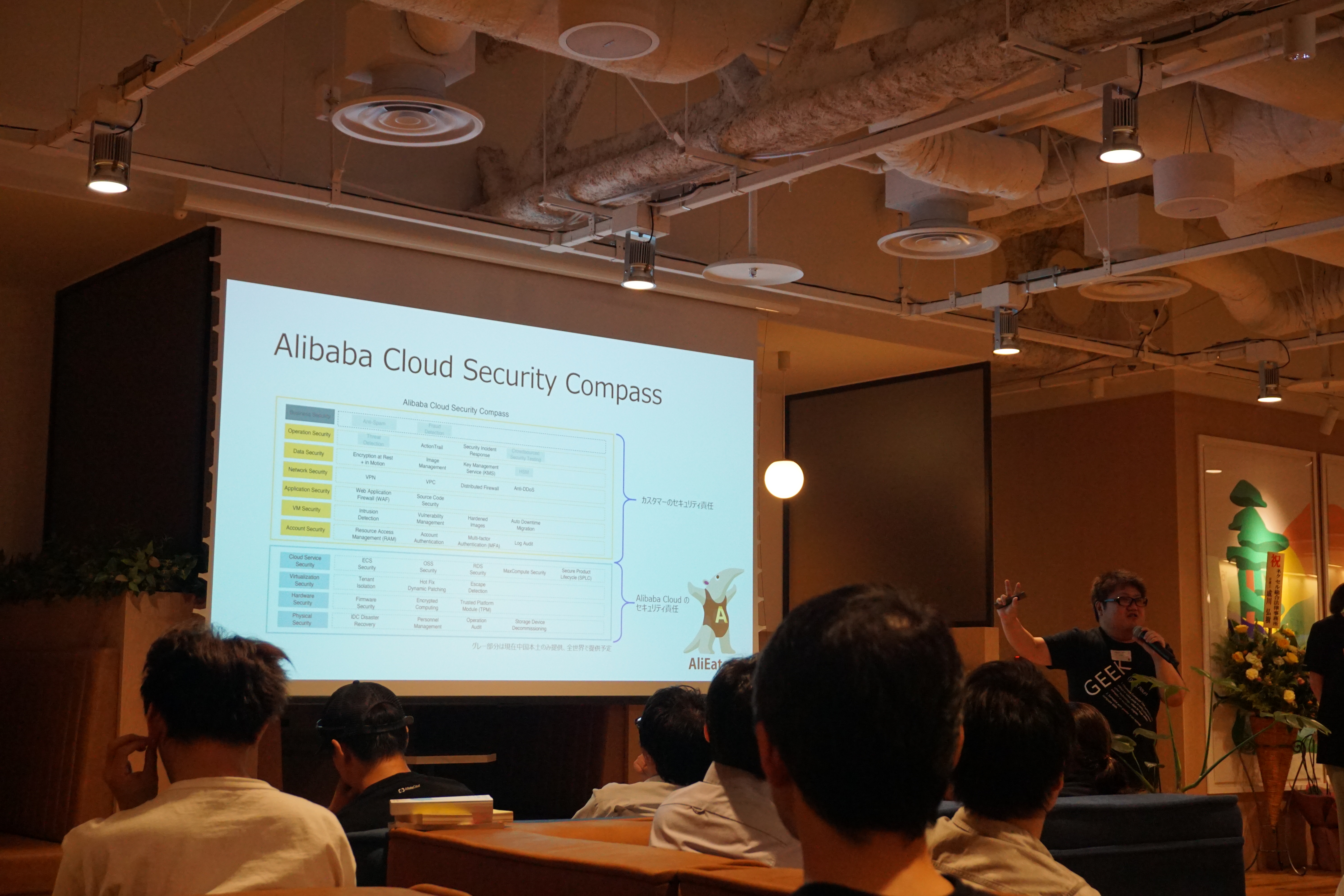

ちょっとしたAlibaba Cloudのセキュリティ関連のお話ーQiu Binbinさん

自己紹介のときに「Qiitaのユーザーでもあります!」とQiuさん。うれしい…!

Alibaba Cloudでイノベーションを起こしたいという想いから、最近SBクラウドに転職されたQiu Binbinさん。

Alibaba Cloudのセキュリティは、センシティブなトピックスだけど、対峙しなければならない問題だと強調。

「お客様のデータを絶対触らない」という、アリババCEOサイモンのカンファレンス個人情報・セキュリティに対する強い表明や、

世界各国の高いセキュリティ基準をクリアしていることを紹介。

過去にあったAlibabaのセキュリティに関する事件について話をするなど、Alibabaにとって避けたいトピックスについても触れ、

アリババへのセキュリティ面へのイメージについて、「真摯な対話で解消していきたい。今日のセッションはその入り口に過ぎない」と、熱量を感じさせるプレゼンでした。

セキュリティの話ちょっとしますー工藤淳さん

Alibaba Cloudのホワイトペーパーを解説する工藤さん

cloudpackのエンジニア・工藤淳氏からは、アリババクラウドのホワイトペーパーの日本語訳をもとに、セキュリティに関して解説。

運用セキュリティ、オペレーション、運用についてや、クラウドプロダクトのセキュリティについての項目を解説していました。

AlibabaCloudの国内導入事例の紹介ー浅尾元さん

ネットワークの構造など、丁寧に解説する浅尾元さん

クラウドサービスの導入・構築をする、スカイアーチネットワークス。

営業本部コンサルタントソリューションアーキテクトである浅尾さんから、

AlibabaCloudの導入事例を3つ挙げて、導入のきっかけから、問題点や課題、インフラ設計支援など、導入までの詳細を紹介。

高島屋の子会社で、クリエイティブエージェンシーである、株式会社エー・ティ・エーの中国向けのストアサイト、CtoC向けWEBサービス事業の中国向けサイト、大手航空会社の業務システムの、3社の事例を挙げていました。

いずれの事例も、中国独自のネットワークの壁・グレートファイアウォールがあるため、ICPライセンスという、中国でWEBサービスを展開する際に必須のライセンスを持っていないサイトは閲覧不可能であることから、Express Connect でグレートファイアウォールの影響を受けないAlibaba Cloudを進めたそうです。

また、ICPライセンスは、基本的に中国法人を持ってない会社は取得がむずかしいとのことですが、

スカイアーチネットワークスのアリババクラウド取扱専用の支社である大連支店では、非営利ライセンスを持っており、お客様ごとに発行代行が可能。

さらに、大連支店は、遼寧省の管理局の目の前にあるため、スピード感もって取得できるなど、グレートファイアウォールやICPライセンス取得など、中国の厳しいネット事情へもきめ細やかに対応している様子が伺えました。

【告知】Alibaba Cloudのカンファレンスのジャパンツアー新井俊悟さん

中国のカンファレンスに参加する方、挙手!と盛り上がりタイム

最後に、クラウド自動化ツールの「Mobingi」を扱う、モビンギ株式会社COO・新井俊悟さんから、中国本土で毎年行われるアリババの巨大カンファレンスが9月に開催され、そのなかでアリババクラウドのツアーを初開催するとのことで、その案内がありました。

カンファレンスの説明会が、8/1にWeWork日比谷フロントパークで行われるとのこと。

「Alibaba Cloud コンピュ・カンファレンスに行こう!」説明会への参加はこちらのページから

まとめ

AlibabaCloudの認知・拡大を今回5回目だった、AliEaters。

本日のイベントで、他のクラウドサービスのシェアが多い日本において、Alibaba Cloudが追いつけ追い越せな勢いを肌で感じ取ることができました。

前回よりも参加者が増え、毎回増員とのことです。

この記事をご覧いただいたい皆さまは、ぜひAlibaba CloudのAlieatersのイベントに参加して、熱量を確かめてください!

Incrementsでは、一緒にQiitaとQiita Teamを改善したいエンジニアを募集しています!

まずは気軽に、一緒にランチを食べませんか。

興味のある方は こちら 💁

Increments

Incrementsは、「エンジニアを最高に幸せにする」をミッションにしているスタートアップです。エンジニアの方々が幸せに開発できるために、エンジニアの方々が嬉しいと思ってくれるために、私たちはソフトウェアの開発に取り組んでいきます。

Qiita

Qiitaは、知見を共有しスキルを高めることができる、プログラミングに特化したオープンな情報共有コミュニティです。

Qiita Team

Qiita Teamは、チームの生産性を高めるために開発された社内向け情報共有ツールです。チームメンバーが簡単、気軽に情報を書き込んで、それが適切なメンバーと共有され、共有された内容について活発にコミュニケーションを取ることができるサービスです。

Qiita Jobs

Qiita Jobsは、エンジニアに特化した転職支援サービスです。会社ではなくチームを探す。採用担当ではなくチームメンバーと話す。人事ではなく自分が配属チームを決める。Qiita Jobsはあなたに最適なチームで最高の仕事をするきっかけを提供します。